Un’amica cooperante ci consente di aprire un’estemporanea finestra su Lampedusa, per capire meglio che cosa avviene nel corso di un lungo viaggio di un – come lo vogliamo chiamare? – migrante, rifugiato, profugo, verso la nostra Europa. Con una denuncia inquietante.

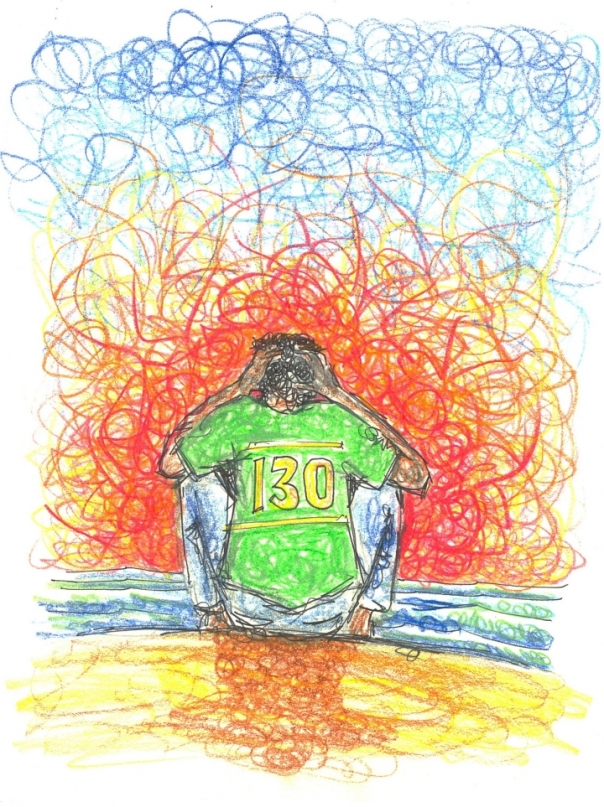

Il racconto è di Alice Anzivino, con una lunga esperienza di accoglienza a Lampedusa, la storia è di Ndama, pseudonimo di un giovane che conduce una vita reale e che di recente ha fatto esperienza di un sbarco reale e che ci racconta di un altro sbarco mai avvenuto. I disegni a corredo del racconto sono di Francesco Piobbichi. La Finestra riprende la prima pubblicazione di Mediterranean Hope.

“Miei cari amici europei”

La storia di Ndama.

Ndama è un ragazzo senegalese di 22 anni. Bussa alla porta del nostro ufficio di Lampedusa per poter utilizzare internet per contattare la famiglia, gli amici. Ma come per molti altri ragazzi, attraversate le frontiere, i suoi account vengono bloccati, chiudendo l’unica finestra di casa rimasta.

Utilizza il suo tempo per cercare informazioni riguardo ad un naufragio avvenuto poche settimane prima, dove il suo amico è sopravvissuto insieme a poche altre persone e ci domanda se noi sappiamo qualcosa a riguardo.

Torna a trovarci il giorno dopo, con una lettera indirizzata a tutti noi: “Miei cari amici europei”.

Così ci racconta una storia, “la storia vera, reale” sottolinea, la storia che lo riguarda e che riguarda molte persone che come lui stanno affrontando viaggi estenuanti, inseguendo la vita, quando le uniche due scelte che vedono sono o morire o l’Europa.

Con lucidità e consapevolezza, con la sua lettera in mano, a voce alta, seduti sul muretto di un piccolo parco giochi di Lampedusa, inizia il suo racconto.

“Miei cari amici europei”. Il suo viaggio lo vede partire da Agadez in Niger, dove gli arabi gestiscono le auto per raggiungere la Libia. Su auto che possono ospitare dalle 8 alle 10 persone ne vengono fatte salire 27-30: ogni persona ne ha un’altra incastrata tra le gambe, e due sedute una sulla una sulla gamba destra e una sulla sinistra. “Niente ti protegge, ti tieni a dei bastoni e ci sono persone che fanno un viaggio di tre, cinque giorni. Si fanno pause nel deserto sotto il sole, senza cibo né acqua, si dorme senza coperte, senza nessuna certezza”.

Racconta che qui iniziano a perdere i pochi beni che hanno con loro, costretti a consegnare soldi e cellulari alla polizia. “Non hai diritto di rifiutare, se lo fai ti percuotono o ti fanno scendere dall’auto e tu rimani là”, nel deserto.

Comincia la loro perdita di identità, vengono distrutti passaporti, patenti, carte d’identità. E contemporaneamente inizia la loro deumanizzazione. “Nel deserto stesso vedi cimiteri di persone che sono morte lì. Quello che mi fa male è che se sei morto ti sotterrano male nel suolo”, si ferma un attimo Ndama, ci pensa, ricorda “come un animale morto” e con una mano butta un po’ di terra su una foglia, coprendola solo per metà.

Arrivati a Saba l’unica cosa che vedono è “la maison”, la casa dove vengono rinchiusi per giorni e che contiene “una stanza chiamata prigione”. Chi prova a lamentarsi, a scappare, a reagire viene chiuso dentro questa stanza, senza acqua né cibo. “Molte persone, quando la stanza è stata riaperta, ne sono uscite morte”.

Ndama ci guarda negli occhi, ci dice quanto abbia pianto nello scrivere queste cose.

Si riparte verso Tripoli, passando per Brakk, dove vengono alloggiati in uno spazio vuoto con pareti alte molti metri e senza soffitto.

“Lasci quella città per raggiungere la capitale, con una vettura percorri alcuni chilometri, poi devi aspettare all’interno di una grande buca scavata per terra l’arrivo di una nuova vettura. A quel punto ti domandano di togliere e gettare la giacca, le borse, i soldi, i cellulari, tutto quello che hai. Ti fanno salire sull’auto, molti piangono per il dolore: una vettura per 19-20 persone viene riempita fino a 30, 37 persone. Quando infine scendi non riesci a camminare per il dolore alle gambe”, rimaste compresse e incastrate per ore sotto il peso delle altre persone.

Sono costretti a stare in camere e materassi sporchi e puzzolenti. Ci mostra le braccia coperte di piccole cicatrici causate dalle punture di insetti. Il cibo non è sufficiente, viene distribuito pane per dieci persone da dividere in cento, racconta che molti si picchiano per averne un po’.

Lavorano senza retribuzione per persone armate, durante la notte vengono derubati delle poche cose rimaste, oppure vengono rapiti per ottenere un riscatto.

L’ultima tappa è sulla costa, dove rimangono anche settimane. Di nuovo vengono costretti a lasciare tutto quello che gli è rimasto.

Sulla barca ti posizionano “una persona sopra l’altra”, imbarcazioni da 90 persone riempite fino a 130.

“Qui rischi molto perché le imbarcazioni non sono sicure, sono come una camera d’aria gonfiata, basta un anello, una zip a provocare un buco al gommone” e ci dice che se davvero non abbiamo informazioni rispetto alla tragedia che ha coinvolto il suo amico non abbiamo idea di quante persone stiano morendo senza che se ne sappia più nulla.

Pensa a sua mamma, ci dice che sarebbe stata lei la vera vittima della sua morte, lui avrebbe perso “solo” un futuro che ancora deve costruire. Ci parla delle mamme che perdono i propri figli nel deserto del Sahara, o in quello blu, il Mediterraneo. Mamme e famiglie che aspettano notizie e che aspetteranno forse per sempre.

“Miei cari amici…” legge alla fine della lettera, ma questa volta scrive a chi vuole partire “voi che pensate di venire in Europa, io vi dico di rimanere nei vostri Paesi”, e si rivolge soprattutto a suo fratello.

Ndama ha lasciato Lampedusa, attende in uno dei tanti centri d’accoglienza. La sua storia è anche e soprattutto una denuncia rispetto a quello che sta avvenendo nel deserto, in una Libia in cui si respira razzismo e nel Mar Mediterraneo che uccide.

Noi non pensiamo che Ndama abbia mentito, pensiamo che sia avvenuta davvero una tragedia i primi di febbraio, di cui nessuno parla, nel canale di Sicilia.

E per Ndama, per il suo amico, per tutte le mamme e le famiglie che rimangono sospesi in un’attesa lacerante, derubati delle persone care, forse sarebbe il caso di indagare. Per restituire, almeno, la verità.